ぎっちょ 由来 806010

左ぎっちょ 美意延年10 楽天ブログ

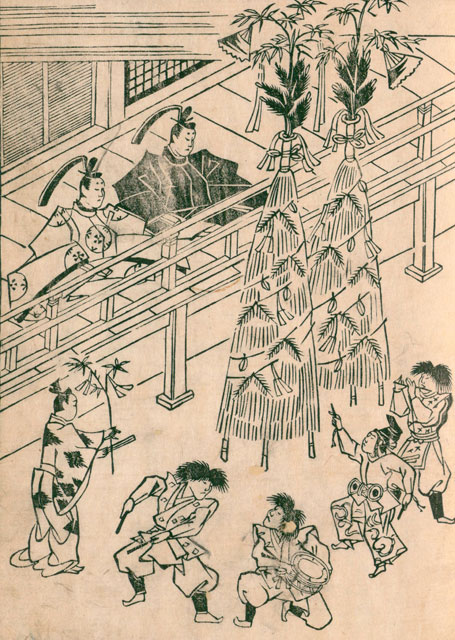

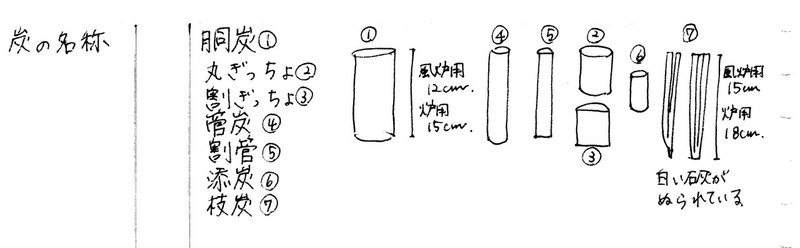

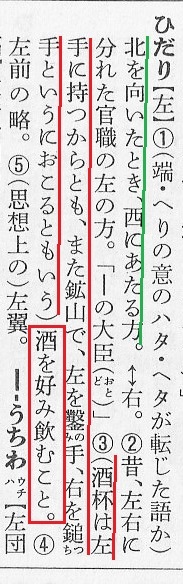

羽根突きは、平安時代に行われていた 毬杖 ぎっちょ という遊びに由来するとされています。 毬杖は、先端に木製の 槌 つち が付いた木製の 杖 つえ を振って木製の 毬 まり を弾き、相手方陣地にその毬を打ち込む遊びです。ぎっちょう毬杖 中国から渡来した 打毬 (だきゆう)が転化した遊び。 毬打 とも記し,〈きゅうじょう〉〈ぎちょう〉〈ぎっちょ〉〈たまうち〉〈だきゅう〉〈まりうち〉などともいった。 平安末期の《年中行事絵巻》正月遊戯の 条 に毬杖の図が描かれているのをはじめ,古 文献 に記述は多く見られるが,遊事法について詳述した文献はほとんどない。 1713

ぎっちょ 由来

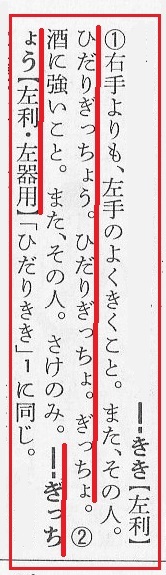

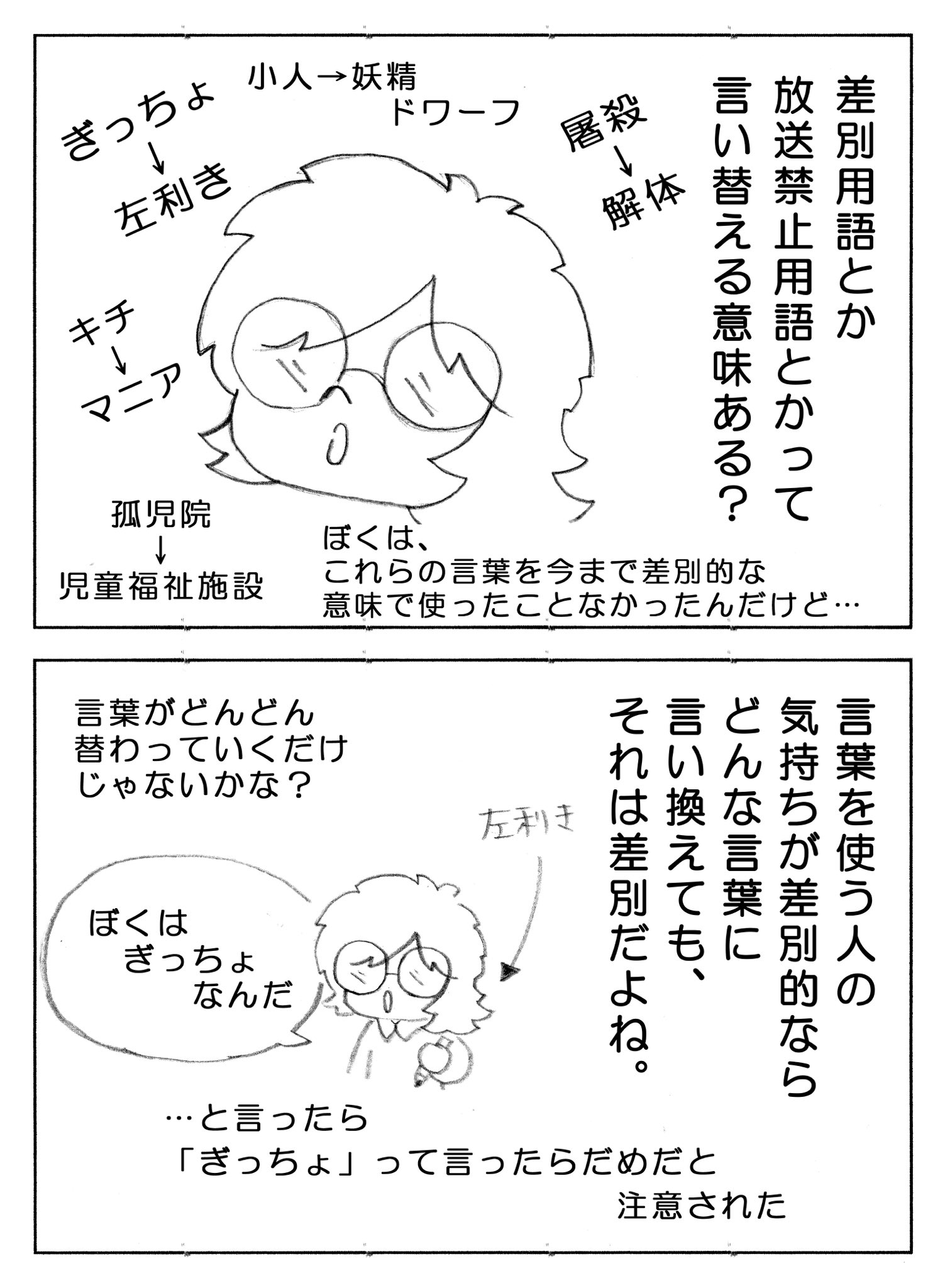

ぎっちょ 由来-左義長祭の歴史 近江八幡左義長まつり 「左義長」の名は平安時代に宮中で行われた打毬(だきゅう)と呼ばれる遊技で使用する毬杖(ぎっちょう)・毬打(ぎちょう)と言う道具が由来とされ、破損した毬杖を3本束にして陰陽師が謡いはやしながらこれエッセイ-左利き 『左利き』 「なあーンだ、おまえ、ギッチョか」といわれることがある。 このギッチョという言葉に多少の違和感を覚える。 さほど気にはしていないのだが、全く気にならないわけでもない。 その証拠に、自分からギッチョという

松尾貴史のちょっと違和感 ぎっちょ に差別的意味 侮蔑的に扱われたことない 毎日新聞

笑える国語辞典は、日本語と日本文化を楽しく解説する辞典です。 日本語を通じて、日本と日本人を知るガイドブックとして利用できるとともに、 言葉の意味を調べる、語源を調べる、由来を調べる、用例を調べるという用途にも 少しは役に立つ現代用語のムダ知識の機能も備えています。由来は? どんど焼き、左義長は、古くは、 平安の貴族時代からの神事とされています。 天皇の書かれた吉書や短冊、扇などを 陰陽師により宮中の庭で燃やし その年の吉凶などを占ったとされる儀式から 由来しているといいます。毬を打つ道具を「打毬杖 だきゅうじょう」と言う。 それが、「ぎっちょう・ぎっちょ」と言われるようになり、 漢字では「毬杖」「毬打」「毬枝」等と書く。 古くは、今のホッケーのスティックの形をしていたが、 後には、「ぎっちょう・ぎっちょ」は、柄の長い木槌(きづち)の形をしていた。 「ぶりぶりぎっちょう」、「玉ぶりぶり」とも言う。 その頭の

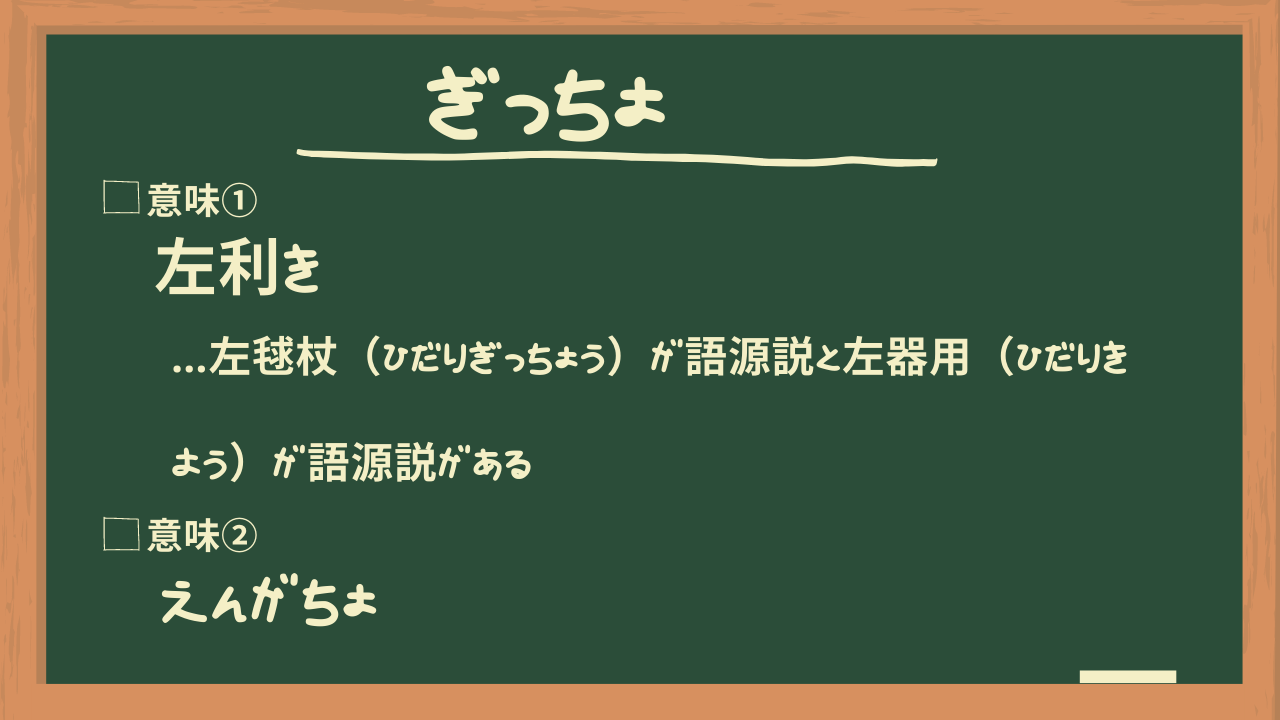

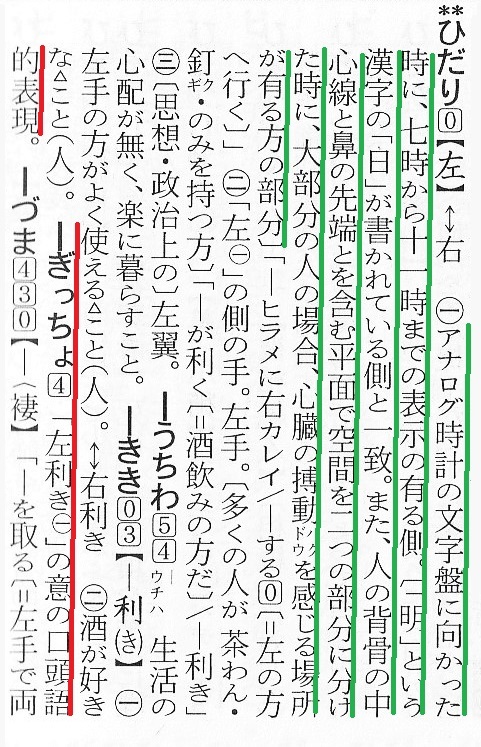

笑える国語辞典は、日本語と日本文化を楽しく解説する辞典です。 日本語を通じて、日本と日本人を知るガイドブックとして利用できるとともに、 言葉の意味を調べる、語源を調べる、由来を調べる、用例を調べるという用途にも 少しは役に立つ現代用語のムダ知識の機能も備えています。語源由来辞典 左利きの人の事を「ぎっちょ」って言う事があるよね。 あとは、子ども同士が何か汚いものに触ったり、周りにいる人に触れる事で汚れを移すという一種の遊びのようなものを「ぎっちょ」と呼んだりもするんだ。 これはどちらも少し差別どんど焼きの由来 鎌倉時代には行われていたとされている「どんど焼き」ですが、平安時代の宮中行事 「左義長(さぎちょう)」 を起源とする説が有力です。 平安時代、宮中では、正月の15日に、青竹を束ねて毬杖(ぎっちょう)三本を結び、その上に

ぎっちょ 由来のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

|  | |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  |  |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

| ||

|  | |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  | |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「ぎっちょ 由来」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|

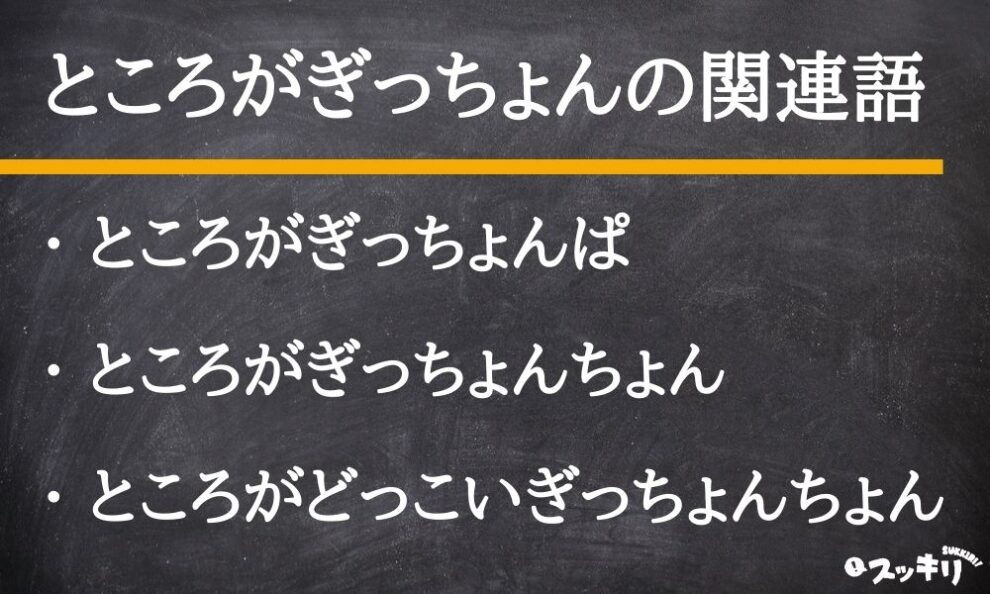

自分の名前の由来、知らないのです。 母が自分は産みたくなかったからと、つけなかったらしい。 父方のじいちゃんがつけてくれたそうです。 書道は、高校生になってからとても頑張ったんだ。 joyはぎっちょだから、字を書くのも左だった。ところがぎっちょんの元ネタ・意味 「ところがぎっちょん」はアニメ『機動戦士ガンダム00』の登場人物・アリー・アル・サーシェスの台詞。 相手の裏をかいた行動を取った時に用いる言葉であり、「ところがどっこい」と同じような意味である。 「ぎっちょん」というのは古くからある

コメント

コメントを投稿